「唯一無二」の大横綱目指す

第75代横綱 大の里

日本相撲協会提供

「横綱の地位を汚さぬよう稽古に精進し、唯一無二の横綱を目指します」。大の里(25、本名中村泰輝、津幡町出身)は、日本相撲協会の横綱審議会で「品格力量抜群」と満場一致で推挙され、5月28日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で昇進伝達式に臨み、堂々と口上を述べた。

身長192センチ、体重191キロと幕内力士で最も体格に恵まれ、柔らかい身体が土俵際を踏み留まらせる。津幡町少年相撲教室を皮切りに、親元を離れ、新潟県糸魚川市の能生中学に相撲留学、同市の海洋高から日体大に進学、1年生で学生横綱になった各界のエリート。

「夏場所の後半に迷いが生じ、綱の重みを意識して眠れなかった」と告白するが、四股を踏み、すり足など基礎をしっかりやるうちに重圧を解消したよう。二所ノ関親方(元横綱稀勢の里)という師匠にも恵まれ、明治神宮での奉納土俵入りは親方と同じ雲竜型を披露した。さまざまな晴れ舞台の片隅で父親の中村知幸さん、母親の朋子さん、妹の葵さんが感激の涙を浮かべながら雄姿を見守っており、家族愛にも支えられている。

石川からの横綱誕生は、第54代の輪島(七尾市出身)以来、52年ぶり。その輪島の所要21場所を大きく更新し、13場所のスピード昇進を果たした。「(輪島さんには)まだまだかなわない。超えられるように頑張りたい」。輪島の優勝14回超えが当面の目標になる。

6月29日に津幡町で大関の時同様に祝賀パレードが予定されており、石川県民栄誉賞や津幡町民栄誉賞の贈呈が検討されている。全国にファンが多く、「各界の大谷翔平」とまで呼ばれる。〝黄金の力士〟は、応援によって磨かれていくのだろう。

加能人 令和7年6月号

金銀の絹糸を織り交ぜて花鳥風月の模様をつくる国指定伝統的工芸品「加賀繡」。刺しゅう作家、横山幸希(ゆき)さん(25)は、加賀繡の伝統工芸士である母・佐知子さん(56)が営む「加賀繡IMAI」(金沢市三口新町)で、100年続く加賀繍の伝統的技術を継承するとともに「身近なジュエリー(装飾品)としてもっと美術的価値を高めていきたい」と刺しゅう作家活動に意欲を燃やす。

金銀の絹糸を織り交ぜて花鳥風月の模様をつくる国指定伝統的工芸品「加賀繡」。刺しゅう作家、横山幸希(ゆき)さん(25)は、加賀繡の伝統工芸士である母・佐知子さん(56)が営む「加賀繡IMAI」(金沢市三口新町)で、100年続く加賀繍の伝統的技術を継承するとともに「身近なジュエリー(装飾品)としてもっと美術的価値を高めていきたい」と刺しゅう作家活動に意欲を燃やす。 オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)のアーティスティック・リーダーである広上淳一氏(66)は今年3月3日、文化庁が発表した2024年度芸術選奨の文部大臣賞を受賞した。能登半島地震により昨年2月から金沢市内の2次避難所を皮切りに能登の避難所や病院、小学校、道の駅などにOEKでは80回超、自らも10数回足を運び、鍵盤ハーモニカを吹く出前演奏を繰り広げたことなどが評価された。

オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)のアーティスティック・リーダーである広上淳一氏(66)は今年3月3日、文化庁が発表した2024年度芸術選奨の文部大臣賞を受賞した。能登半島地震により昨年2月から金沢市内の2次避難所を皮切りに能登の避難所や病院、小学校、道の駅などにOEKでは80回超、自らも10数回足を運び、鍵盤ハーモニカを吹く出前演奏を繰り広げたことなどが評価された。 笛奏者の藤舎眞衣(とうしゃまい)さんは、今年2月24日に金沢市の北國新聞赤羽ホールで、主宰する「横笛一声会」の30周年記念演奏会を開催。「ジェットコースターのような30年はあっという間でしたが、演奏会を門弟と共に開催出来ました事は感無量であり、さまざまな感情が沸き上がってきました。これまで支えて下さった皆様に感謝し、今後も一人でも多くの方に笛の魅力を伝えていきたい」と、秘めた決意を静かに語る

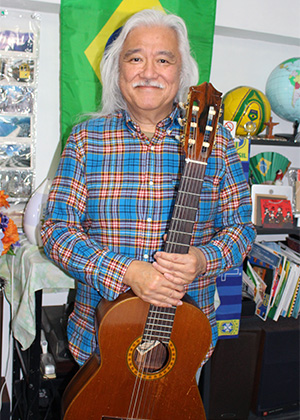

笛奏者の藤舎眞衣(とうしゃまい)さんは、今年2月24日に金沢市の北國新聞赤羽ホールで、主宰する「横笛一声会」の30周年記念演奏会を開催。「ジェットコースターのような30年はあっという間でしたが、演奏会を門弟と共に開催出来ました事は感無量であり、さまざまな感情が沸き上がってきました。これまで支えて下さった皆様に感謝し、今後も一人でも多くの方に笛の魅力を伝えていきたい」と、秘めた決意を静かに語る 1981年からブラジルでギター、ボサノバ、サンバの演奏活動を続け、帰国後、坂本龍一、小室哲哉らのレコーディングに招かれ、「メルシャンワイン」「リプトンティー」など数多くのCM音楽を制作した加々美淳(67)=東京都世田谷区=はブラジル音楽の国内第一人者である。

1981年からブラジルでギター、ボサノバ、サンバの演奏活動を続け、帰国後、坂本龍一、小室哲哉らのレコーディングに招かれ、「メルシャンワイン」「リプトンティー」など数多くのCM音楽を制作した加々美淳(67)=東京都世田谷区=はブラジル音楽の国内第一人者である。 日展特別会員で石川県美術文化協会副理事長の陶芸家、山岸大成氏(68)=能美市寺井町=は令和5年度・第80回日本芸術院賞を受賞し、「長年にわたりテーマにしてきた日本の風土と人々の心の奥底に流れる精神性に思いを巡らす作品づくり」に傾注している。ふるさと石川が未曽有の地震や豪雨被害に見舞われただけに一層、その深い精神性を表現する創作意欲にかられているようだ。

日展特別会員で石川県美術文化協会副理事長の陶芸家、山岸大成氏(68)=能美市寺井町=は令和5年度・第80回日本芸術院賞を受賞し、「長年にわたりテーマにしてきた日本の風土と人々の心の奥底に流れる精神性に思いを巡らす作品づくり」に傾注している。ふるさと石川が未曽有の地震や豪雨被害に見舞われただけに一層、その深い精神性を表現する創作意欲にかられているようだ。

上方の古典的な地歌筝曲家を名乗りながら交響楽団との共演や自ら結成した箏カルテットで米カーネギーホールに出演したこともある邦楽レジェンドである。七尾市出身の竹澤悦子さん(61)=沢井箏曲院教授、都内在住=は、能登半島地震で同市池崎の実家が被災する中、今年4月、中能登中学や穴水中学の両校で支援コンサートに出演するなど精力的に活動している。

上方の古典的な地歌筝曲家を名乗りながら交響楽団との共演や自ら結成した箏カルテットで米カーネギーホールに出演したこともある邦楽レジェンドである。七尾市出身の竹澤悦子さん(61)=沢井箏曲院教授、都内在住=は、能登半島地震で同市池崎の実家が被災する中、今年4月、中能登中学や穴水中学の両校で支援コンサートに出演するなど精力的に活動している。 循環器系疾患に強い西日本有数の一般財団法人平成紫川会・小倉記念病院(福岡県北九州市)の理事長・病院長の腰地孝昭氏(68)は、虚心性心疾患や心臓弁膜症、大動脈外科手術を専門とする心臓外科医である。現在は治療現場から離れ650床、職員約1千500人の大病院のトップとして高度先進医療を推進する人材育成に力を入れている。

循環器系疾患に強い西日本有数の一般財団法人平成紫川会・小倉記念病院(福岡県北九州市)の理事長・病院長の腰地孝昭氏(68)は、虚心性心疾患や心臓弁膜症、大動脈外科手術を専門とする心臓外科医である。現在は治療現場から離れ650床、職員約1千500人の大病院のトップとして高度先進医療を推進する人材育成に力を入れている。 石川県観光大使の演歌歌手、島津悦子さん(62)=キングレコード=は、元日の能登半島地震を金沢市内の自宅で体感、1月と3月に1・5次避難所へ金沢の農業女子たち「農魔女」と炊き出しに出かけたほか、6月に志賀町と能登町で単独の応援コンサートを開き、珠洲市三崎中では伍代夏子さんらと一緒に「美魔女たちのOH!艶歌」に出演するなどボランティア活動に励んでいる。

石川県観光大使の演歌歌手、島津悦子さん(62)=キングレコード=は、元日の能登半島地震を金沢市内の自宅で体感、1月と3月に1・5次避難所へ金沢の農業女子たち「農魔女」と炊き出しに出かけたほか、6月に志賀町と能登町で単独の応援コンサートを開き、珠洲市三崎中では伍代夏子さんらと一緒に「美魔女たちのOH!艶歌」に出演するなどボランティア活動に励んでいる。 各種専門学校と社会人や大学生向けの資格講座等を中心に全国に120校展開する大原学園グループの学園長である羽咋市出身の中川和久氏(67)は、理事長時代に「教職員と共に目標達成」を学園の指針に掲げ、合格・就職実績の向上実現を達成してきた。さる7月21日、羽咋市内で開かれた母校・羽咋高同窓会の総会に招かれた際には、その成功の秘訣と共に「地域№1の進学校を目指そう」と熱弁を振るった。

各種専門学校と社会人や大学生向けの資格講座等を中心に全国に120校展開する大原学園グループの学園長である羽咋市出身の中川和久氏(67)は、理事長時代に「教職員と共に目標達成」を学園の指針に掲げ、合格・就職実績の向上実現を達成してきた。さる7月21日、羽咋市内で開かれた母校・羽咋高同窓会の総会に招かれた際には、その成功の秘訣と共に「地域№1の進学校を目指そう」と熱弁を振るった。 「ふるさとの子ども達に生の演芸文化に触れてもらいたい」。上方落語界で寄席三味線奏者として活躍する輪島市出身の豊田公美子さん(50、旧姓畑中)=大阪府吹田市在住=は、コロナ禍や能登半島地震で開催が難しくなった小中高校などでの「学校寄席」開催に意欲を燃やしている。

「ふるさとの子ども達に生の演芸文化に触れてもらいたい」。上方落語界で寄席三味線奏者として活躍する輪島市出身の豊田公美子さん(50、旧姓畑中)=大阪府吹田市在住=は、コロナ禍や能登半島地震で開催が難しくなった小中高校などでの「学校寄席」開催に意欲を燃やしている。